探訪(fǎng)廣州市陳嘉庚紀(jì)念中學(xué),是在一個(gè)秋日午后。燦爛的陽(yáng)光追著西灣路拐入大崗元北巷道,灑向斜坡盡頭的廣州市陳嘉庚紀(jì)念中學(xué)。赫然入目的是校門(mén)前方一面照壁,上面鑲嵌著廣州市陳嘉庚紀(jì)念中學(xué)的校訓(xùn)——“誠(chéng)毅忠公”,四個(gè)大字熠熠生輝。這一校訓(xùn)的由來(lái),與著名愛(ài)國(guó)僑領(lǐng)陳嘉庚有著很深的淵源。

這份淵源,還得從廣州市陳嘉庚紀(jì)念中學(xué)的前身——國(guó)立第二僑民師范學(xué)校說(shuō)起。

苦心孤詣辦教育,矢志不移辦師范

20世紀(jì)三四十年代,東南亞各國(guó)華文教育迅速發(fā)展,華文教師匱乏的狀況也日益凸顯,引起陳嘉庚的關(guān)注和擔(dān)憂(yōu)。1941年初,他致電時(shí)任國(guó)民政府教育部部長(zhǎng)陳立夫,提請(qǐng)國(guó)民政府創(chuàng)辦華僑師范學(xué)校。他在《請(qǐng)政府辦華僑示范》中闡述道:“南洋華僑中小學(xué)校,三千余校,男女學(xué)生三十萬(wàn)余人,教師一萬(wàn)余人,閩粵二省人居多。而南洋亦未有華僑正式師范學(xué)校,所需教師概從祖國(guó)聘來(lái)。以閩粵二省現(xiàn)狀觀之,所有師校畢業(yè)生,已不敷省內(nèi)需求,而南洋華校,年須增加千余人,多向省內(nèi)爭(zhēng)聘,致閩粵教師愈形缺乏。余故電請(qǐng)重慶教長(zhǎng)陳立夫,在閩粵兩省各創(chuàng)設(shè)華僑師范學(xué)校一所。”

“苦心孤詣辦教育,矢志不移辦師范。”陳嘉庚多次向陳立夫致電陳情:“惟國(guó)內(nèi)設(shè)校,所以必在閩粵兩省者,以海外千余萬(wàn)華僑閩粵兩者占百分九十以上,而閩省僑民,尤以閩南人占最多數(shù),故國(guó)內(nèi)如可設(shè)校,必以閩、粵為先,閩省更以閩南為重,以風(fēng)土人情之適宜,定可收事半功倍之成效。集美學(xué)校之學(xué)生,二十年來(lái)所表著于南洋者,大可資為證例也。”陳嘉庚根據(jù)南洋華文學(xué)校學(xué)子的祖籍情況,多次強(qiáng)調(diào)“設(shè)置國(guó)立師范學(xué)校,國(guó)立校址宜設(shè)于閩粵兩省,而閩省尤宜設(shè)閩南漳泉轄內(nèi),庶實(shí)效方有可期”。

為此,陳嘉庚還以華僑界參政員的身份向國(guó)民參政會(huì)提交了《關(guān)于在閩粵創(chuàng)設(shè)師范學(xué)校提案》。該提案終獲1941年初召開(kāi)的第二屆國(guó)民參政會(huì)通過(guò),之后,國(guó)立第一僑民師范學(xué)校(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“僑一師”)和國(guó)立第二僑民師范學(xué)校(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“僑二師”)相繼在福建和廣東創(chuàng)辦。

僑二師創(chuàng)辦于1942年8月,正值抗日戰(zhàn)爭(zhēng)最艱苦時(shí)期。彼時(shí),以國(guó)立中山大學(xué)為代表的一大批知名高校早已在戰(zhàn)火中遷徙至粵北,分散多處辦學(xué)。僑二師正好選址在韶關(guān)樂(lè)昌坪石鎮(zhèn)的武陽(yáng)司村,國(guó)立中山大學(xué)法學(xué)院也曾在此辦學(xué)。僑二師當(dāng)年使用的校舍——藍(lán)氏宗祠,是國(guó)立中山大學(xué)法學(xué)院留下的校舍。

僑二師的創(chuàng)設(shè)初衷是為海外華文學(xué)校培育師資,因此除開(kāi)設(shè)國(guó)文、英文、數(shù)學(xué)、地理等常規(guī)課程外,還加授東方語(yǔ)文選修(印度、泰國(guó)、安南、緬甸及馬來(lái)語(yǔ)文等,每人選修兩科)。第一屆報(bào)名人數(shù)達(dá)數(shù)千人,福建、廣東、江西以及港澳等地區(qū)的華僑子弟都來(lái)報(bào)名,最后錄取了240人。當(dāng)年教育部規(guī)定學(xué)生每人每年給予制服費(fèi)、貸金、生活補(bǔ)助費(fèi)、僑生救濟(jì)金等約2000余元,但這些費(fèi)用卻為學(xué)校當(dāng)局貪墨。學(xué)校甚至還要求學(xué)生交有名無(wú)實(shí)的制服費(fèi)等,伙食也是僧多粥少,學(xué)生常常食不果腹。雖然條件艱苦,但學(xué)生團(tuán)結(jié)互助,共克時(shí)艱,十分珍惜當(dāng)下的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),“集資買(mǎi)燈油,四五人一起圍坐在一盞四方形的小煤油燈下做作業(yè)”。

受戰(zhàn)火殃及,1944年10月至1945年12月,短短一年間,僑二師三次遷移,從武陽(yáng)司到南雄,又從南雄到安遠(yuǎn),之后又從安遠(yuǎn)搬到梅縣松口,借當(dāng)?shù)貎S商空宅辦學(xué)。直至抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利后,僑二師在1946年1月搬遷至廣州西村原美華中學(xué)校址復(fù)課,并于1947年9月搬入廣州市陳嘉庚紀(jì)念中學(xué)如今的校址。

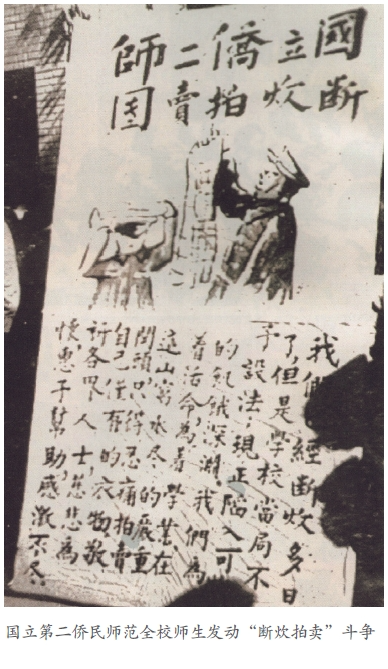

銘記“斷炊拍賣(mài)”,傳承紅色基因

廣州市陳嘉庚紀(jì)念中學(xué)是一所有著深刻紅色印記的學(xué)校,是廣州市中共黨史教育基地、廣州市第二批紅色教育示范校。

矗立在校門(mén)內(nèi)的國(guó)立第二僑民師范紀(jì)念碑,是由僑二師校友自發(fā)捐資和廣州市教委撥款于1998年建立的,銘記著往昔崢嶸歲月。

解放戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期,中國(guó)共產(chǎn)黨廣州地方組織委派黨員李穎群考入該校,后來(lái)又派領(lǐng)導(dǎo)人黃菘華、唐北雁負(fù)責(zé)聯(lián)系指導(dǎo)該校開(kāi)展革命斗爭(zhēng),發(fā)展黨的外圍組織——愛(ài)國(guó)民主協(xié)會(huì)(后稱(chēng)地下學(xué)聯(lián)),開(kāi)拓了人民武裝斗爭(zhēng)以外的“第二條戰(zhàn)線(xiàn)”。在中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下,學(xué)校內(nèi)部孕育了一批要求進(jìn)步反對(duì)壓迫的學(xué)生,成立進(jìn)步學(xué)生團(tuán)體開(kāi)展進(jìn)步的讀書(shū)及文藝活動(dòng),以反對(duì)國(guó)民黨政府的貪腐行為和對(duì)進(jìn)步人士的迫害。

由于國(guó)民黨政府貪污腐敗,加上當(dāng)時(shí)貨幣貶值、物價(jià)暴漲,1948年秋季僑二師出現(xiàn)了多次斷炊危機(jī)。在第四次斷炊時(shí),校長(zhǎng)和其他領(lǐng)導(dǎo)人甚至棄職逃走,讓學(xué)生自尋活路。為解燃眉之急,中共派廣州地下學(xué)聯(lián)到僑二師部署,組織全校師生發(fā)動(dòng)“斷炊拍賣(mài)”斗爭(zhēng)。學(xué)生們將值錢(qián)的東西捐獻(xiàn)出來(lái),掛在板車(chē)四周,高舉“國(guó)立僑二師斷炊拍賣(mài)團(tuán)”“擦鞋隊(duì)”“賣(mài)花隊(duì)”的大牌和旗幟,浩浩蕩蕩奔赴漢民北路(現(xiàn)北京路)、惠愛(ài)中(現(xiàn)中山五路)、上九路、下九路和長(zhǎng)堤等鬧市舉行拍賣(mài)活動(dòng)。“斷炊拍賣(mài)”斗爭(zhēng)轟動(dòng)一時(shí),贏得社會(huì)各界廣泛的同情和支持。其間,廣雅、長(zhǎng)風(fēng)、美華、培道、知用、市二中、中大附中、海事等學(xué)校和單位派代表前來(lái)慰問(wèn)和捐獻(xiàn)。僑一師也致電慰問(wèn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),學(xué)校收到金圓券2.8萬(wàn)多元、港幣434元、白米6200斤。

在“斷炊拍賣(mài)”同時(shí),學(xué)生還派代表去廣東省教育廳、廣州市政府請(qǐng)?jiān)浮W詈髲V東省教育廳答應(yīng)為僑二師解決斷炊的問(wèn)題,隨后廣州市政府給僑二師撥發(fā)了2000斤糙米和2000元金圓券。至此,“斷炊拍賣(mài)”行動(dòng)取得圓滿(mǎn)勝利,1948年12月18日,學(xué)生在省港大報(bào)上發(fā)表了《斷炊拍賣(mài)結(jié)束告社會(huì)人士書(shū)》,宣告復(fù)課。

1949年7月,僑二師被下令解散。僑二師一部分學(xué)生到解放區(qū)參加武裝斗爭(zhēng)和政權(quán)建設(shè),一部分留在廣州從事學(xué)生、工人、婦女運(yùn)動(dòng),為廣州解放作出積極的貢獻(xiàn)。

國(guó)立第二僑民師范紀(jì)念碑碑座雕刻了在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)和解放戰(zhàn)爭(zhēng)中犧牲的六位革命烈士:蘇丹、李潔容、吳其占、陳恒光、莊棧賢、肖開(kāi)倫,他們大多犧牲在雙十年華。

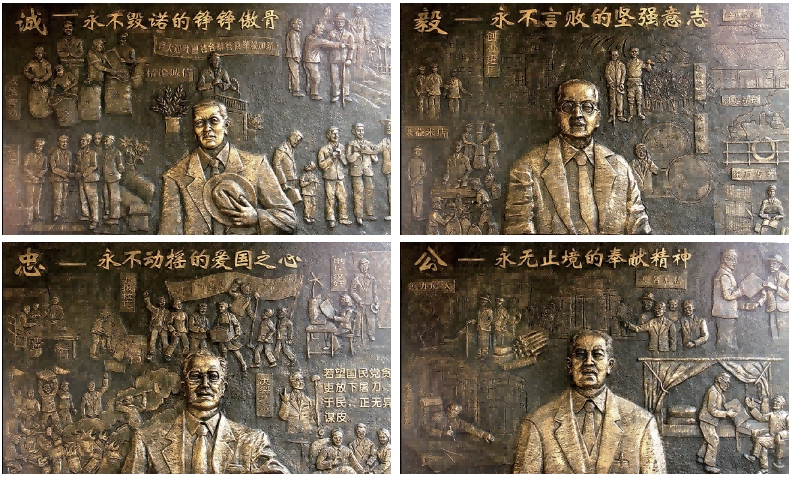

校園里的“誠(chéng)毅忠公”浮雕

中華人民共和國(guó)成立后,這處辦學(xué)之地先后更名為廣東省立第一師范學(xué)校、廣州市第二師范學(xué)校、廣州市第三十中學(xué),直至2006年,更名為廣州市陳嘉庚紀(jì)念中學(xué)。

歷經(jīng)歲月洗禮,廣州市陳嘉庚紀(jì)念中學(xué)將這份紅色情懷,鑄于紀(jì)念碑中,寫(xiě)在校史館里,在一屆又一屆學(xué)生心中播下了紅色基因的種子。

“嘉庚精神”立校,誠(chéng)毅品格樹(shù)人

廣州市陳嘉庚紀(jì)念中學(xué)濃郁的嘉庚文化,散落在一步一景里——天然成蔭大榕樹(shù)下的嘉庚廣場(chǎng)里矗立著一座陳嘉庚銅像;校史館入口搭建了嘉庚風(fēng)格建筑的檐廊和一幅偌大的“華僑旗幟 民族光輝”壁畫(huà);校區(qū)主樓各層都掛有表現(xiàn)陳嘉庚貢獻(xiàn)與“嘉庚精神”的銅雕壁畫(huà);廊道文化墻上還粘貼有“嘉庚之聲”的標(biāo)語(yǔ)……

學(xué)校還將嘉庚文化融入日常教學(xué)活動(dòng)中,如春風(fēng)化雨般潤(rùn)澤學(xué)子心田。

廣州市陳嘉庚紀(jì)念中學(xué)的開(kāi)學(xué)典禮有一個(gè)傳統(tǒng):新生入學(xué)都要穿過(guò)一道“誠(chéng)毅門(mén)”。青春洋溢的少年們踩著紅毯,在分列于拱門(mén)兩旁的老師的歡迎下,有序地穿過(guò)“誠(chéng)毅門(mén)”,成為一名嘉庚學(xué)子。開(kāi)學(xué)的第一課則是“誠(chéng)毅忠公”思想教育課。每屆新生入學(xué),老師都安排這節(jié)課,向?qū)W生講述源于“嘉庚精神”的校訓(xùn)——“誠(chéng)毅忠公”的內(nèi)涵:誠(chéng)——誠(chéng)實(shí),誠(chéng)以為國(guó),誠(chéng)信待人,實(shí)事求是;毅——堅(jiān)毅,毅以處事,追求理想,艱苦奮斗;忠——愛(ài)國(guó),忠于國(guó)家,心懷天下,關(guān)心民生;公——責(zé)任,大公無(wú)私,服務(wù)他人,奉獻(xiàn)社會(huì)。

2014年3月,廣州市陳嘉庚紀(jì)念中學(xué)還啟動(dòng)了以“嘉庚精神 你我接力”為主題的校園講解員選拔大賽,在全校師生中掀起一股“宣傳‘嘉庚精神’”的熱潮。大賽選拔出的“十佳講解員”,在學(xué)校的進(jìn)一步培養(yǎng)下,成為“嘉庚精神”的志愿宣講者,向校內(nèi)師生和來(lái)訪(fǎng)人士宣講陳嘉庚的光輝事跡,展現(xiàn)新一代嘉庚學(xué)子的良好風(fēng)貌。至今,廣州市陳嘉庚紀(jì)念中學(xué)已舉辦了十屆校園講解員選拔大賽,培養(yǎng)了一批批優(yōu)秀的嘉庚式少年,讓“嘉庚精神”在新時(shí)代薪火相傳。

自?xún)S二師的第一個(gè)學(xué)生社團(tuán)“螢光社”成立以來(lái),學(xué)生社團(tuán)文化一直傳承至廣州市陳嘉庚紀(jì)念中學(xué),成為其辦學(xué)特色。一路走來(lái),學(xué)校緊緊圍繞“嘉庚精神”立校,“誠(chéng)毅”品格樹(shù)人的目標(biāo),以“嘉庚精神”為學(xué)校核心文化,以“讓每一個(gè)孩子都能夠成功”為教育理念,通過(guò)“社團(tuán)育人”的辦學(xué)模式,培養(yǎng)具有愛(ài)國(guó)情懷、誠(chéng)信待人、堅(jiān)毅做事、社會(huì)責(zé)任感的合格公民。2010年,廣州市陳嘉庚紀(jì)念中學(xué)為推進(jìn)教育品牌工程建設(shè),舉辦以陳嘉庚的名字命名的“嘉庚杯”中小學(xué)優(yōu)秀學(xué)生社團(tuán)評(píng)選活動(dòng),至今已舉辦十四屆,成為培養(yǎng)孩子的綜合素質(zhì)、健全孩子的人格、發(fā)展孩子的個(gè)性特長(zhǎng)的重要舞臺(tái)。如今,“嘉庚杯”中小學(xué)優(yōu)秀學(xué)生社團(tuán)評(píng)選活動(dòng)已是荔灣教育界的一個(gè)傳統(tǒng)。

八十余載櫛風(fēng)沐雨,弦歌不輟,薪火相傳,廣州市陳嘉庚紀(jì)念中學(xué)謹(jǐn)遵“誠(chéng)毅忠公”之校訓(xùn),偕時(shí)代踏浪前行,踔厲書(shū)寫(xiě)新的篇章。

來(lái)源:huaxiamagazine