新加坡是中國之外唯一以華人為主體的國家。自獨立以來,新加坡的生育水平快速下降,從一個高生育率的年輕型國家轉變為低生育率的快速老齡化國家。20世紀80年代起,新加坡政府推行了一系列鼓勵生育的政策,但依舊無法阻止生育率走低的趨勢,與此同時,其人口老齡化問題也越來越突出。根據2013年新加坡公布的《人口白皮書》,如果不引進新移民,新加坡公民人口將快速老齡化,甚至可能從2025年起開始萎縮,這將導致勞動人口減少,進而影響新加坡的經濟發展。新加坡面臨的人口問題十分嚴峻。

近年來,新加坡的人口變化及相關議題引起了學術界的關注。有學者利用新加坡的人口數據,對其人口數量變動、人口增長變動和人口年齡結構變動等進行了分析,還有研究梳理了新加坡的生育政策及其效果。但是,這些成果都是針對新加坡整體人口變化情況進行分析,缺少分族群尤其是專門針對華人人口發展特征的深入探究。事實上,新加坡華人的生育率一直低于全國平均水平,其極低生育水平是新加坡人口問題的重要原因。

近年來,也有學者關注到海外華人的人口發展情況,如王奕軒等對加拿大華僑華人群體的人口特征進行了系統梳理,剖析了該群體的人口特征演進及其結構變遷;李愛慧、潮龍起探究了1965年以來美國華人人口結構的變化;邵岑、洪姍姍分析了馬來西亞華人的人口發展特點,并利用人口隊列預測方法分析了未來馬來西亞華人人口發展狀況。這些研究對于了解海外華人的人口發展與變遷具有重要意義,也為本文提供了重要參考。目前,關于海外華人人口變化的相關成果只局限于少數幾個國家和地區,還有很多國家華人的人口變化情況值得探究。本文擬利用新加坡官方人口統計數據,對1960年以來新加坡華人的人口數量、比例及結構變化進行系統全面的剖析,并分析其人口變化背后的深層次原因。

一、新加坡華人人口發展特征

根據新加坡國家人口及人才署公布的數據,截至2023年6月,新加坡總人口數為591.76萬人。其中,居民人口為414.92萬人,占總人口的70.12%;非居民人口為176.84萬,占總人口的29.88%。在新加坡族群中,華人占居民人口的比例最高,其次分別是馬來人和印度人。本文將從人口數量和比例、人口結構方面入手,分析1960年以來新加坡華人人口的發展特征。

(一)華人人口數量及比例變化特征

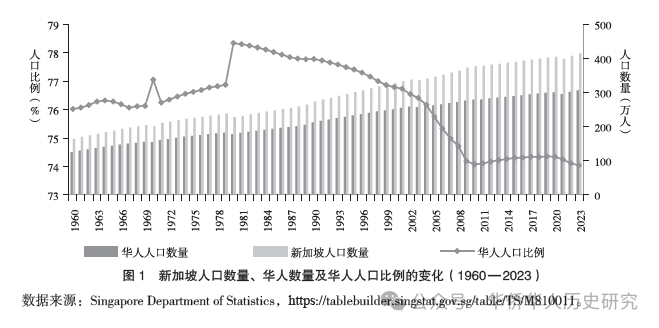

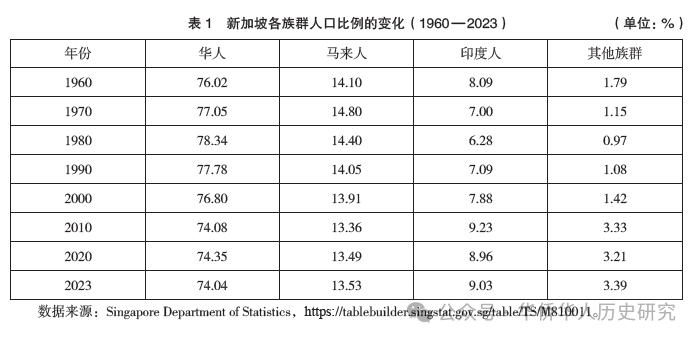

自1960年以來,新加坡華人人口呈緩慢增長趨勢,自1960年的125.16萬人增長至2023年的307.23萬人,而華人占新加坡居民人口的比例在波動中下降。總體來看,華人人口比例的變化可以分為三個階段。第一階段為1960—1979年,華人人口比例總體上呈上升趨勢,從1960年的76.02%增長至1979年的76.88%。第二階段為1980—2010年,華人人口比例明顯下降。1980年,華人數量為178.78萬人,此后,華人分別以1.75%、1.68%和1.06%的年均增長率,增長至1990年的212.78萬人、2000年的251.38萬人和2010年的279.40萬人,而新加坡居民人口分別以1.83%、1.81%和1.43%的年均增長率,由1980年的228.21萬人增長至1990年的273.59萬人、2000年的327.34萬人和2010年的377.17萬人。由于華人人口增長速度低于居民人口增長速度,導致華人比例不斷下降,由1980年的78.34%下降至2010年的74.08%。第三階段為2011年至今,華人人口比例基本保持平穩,在74%左右小幅波動。2019年,華人占新加坡居民人口的比例為74.36%,為這一時期最高;2023年,華人人口比例下降至74.04%,這也是1960年以來的最低水平(參見圖1)。

1960—2023年,馬來人人口比例的變化情況與華人較為相似,其人口比例也在波動中下降,但變動幅度較小,從2000年前的14%~15%下降至2000年后的13%~14%左右。相比之下,印度人人口比例呈現出先下降、后上升、再保持基本穩定的特征:1960—1980年,其比例從8.09%下降至6.28%;此后,緩慢上升至2010年的9.23%;2010年之后,在8.90%~9.23%之間小幅波動。由各少數種族混合而成的其他族群,其人口比例從未超過4%(參見表1)。在殖民地時期,其他族群主要由歐亞混血兒和歐洲人組成,而近年來已經變得較為混雜,包括歐亞混血兒、阿拉伯人、泰國人、菲律賓人、日本人、美國人、歐洲人等。自20世紀80年代起,新加坡政府不斷放寬其移民和公民政策,制定了大量旨在吸引外籍人才的積極移民政策,其他族群人口的比例隨之不斷上升。

(二)華人人口結構特征

人口結構包括人口自然結構、社會結構以及地域結構等方面。其中,人口自然結構主要包括年齡結構和性別結構;社會結構包括民族結構、文化結構、語言結構、宗教結構、家庭結構等。本文著重從年齡結構、性別結構、方言結構和宗教結構四方面,分析新加坡華人的人口構成變化及特征。

1.年齡結構:呈少子化與老齡化趨勢

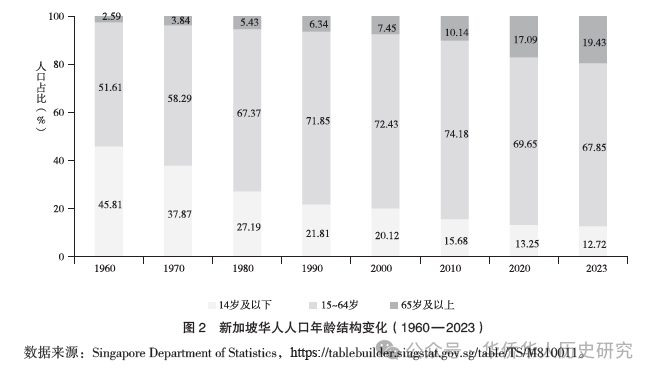

人口年齡結構既是人口變化的歷史縮影,也是未來變化的基礎條件。在此,將新加坡華人人口劃分為14歲以下、15~64歲、65歲及以上三個年齡段,來分析其人口年齡結構變化。其中,14歲以下是少兒人口;15~64歲為勞動年齡人口;65歲及以上為老年人口。由圖2可知,1960—2023年,新加坡華人少兒人口比重顯著下降,從1960年的45.81%下降至2023年的12.72%,進入超少子化狀態。華人勞動年齡人口的比重呈現先升后降的特征:1960—2010年,勞動年齡人口比重大幅增加,這主要是由于前期占人口比重較大的少兒人口逐漸進入勞動年齡階段;2010年至今,這一比重逐漸從74.18%下降至67.85%。而華人老年人口的比重不斷上升,從1960年的2.59%緩慢增長至2000年的7.45%。自2000年尤其是2010年以來,華人老齡化進程加快。2023年,新加坡華人的老年人口比重高達19.43%,預示著華人即將進入超老齡化狀態。

相比之下,馬來人和印度人的少子化和老齡化進程則相對緩慢。從少子化進程來看,1960年,馬來人和印度人少兒人口比重分別為48.54%和38.06%。此后,這一比例不斷下降,1980年、2000年和2020年,馬來人少兒人口比重分別下降至31.17%、29.97%和18.92%,印度人少兒人口比重分別下降至25.45%、24.64%和17.48%。值得注意的是,2023年,馬來人少兒人口比重回升至19.26%,印度人少兒人口比重則下降至15.91%,但其比重均高于華人,未進入超少子化狀態。從老齡化進程來看,1960年,馬來人和印度人老年人口比重僅為1.29%和0.90%。1980年、2000年和2020年,馬來人老年人口比重分別上升至2.70%、5.54%和10.28%,印度人老年人口比重分別上升至3.18%、7.41%和9.96%,均低于華人同期水平。2023年,馬來人和印度人老年人口比重分別為12.09%和11.51%,遠低于華人的19.43%。

2.性別結構:性別比不斷下降

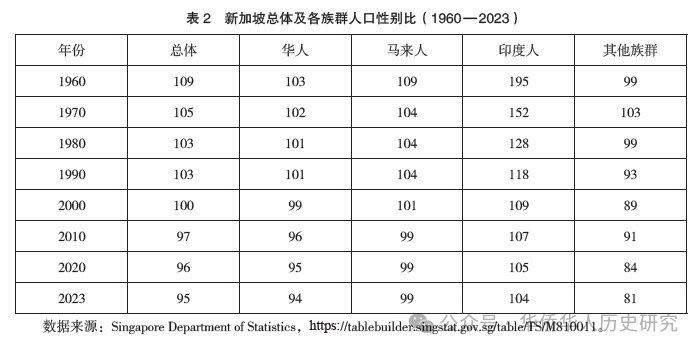

人口性別結構主要由出生人口性別比、死亡人口性別比和移民人口性別比共同決定。新加坡是一個多元族群的移民國家,19世紀進入新加坡的移民以男性為主,1901年,新加坡人口性別比為294,華人人口性別比更是高達387。此后,由于男性移民的妻子以及更多女性移民進入新加坡,其性別比有所下降。20世紀30年代,新加坡通過《1933年外僑條例》,規定“盡一切努力改善移民的性別比例”,加上人口自然增長,其人口性別比情況進一步改善。1947年,新加坡人口性別比下降至122,華人人口性別比下降為113,逐漸趨近于正常水平。此后,人口出生率和死亡率成為其性別比變化的主要因素。

根據生物學一般規律,在同等客觀條件下,男性的出生率和在各個年齡段的死亡率均高于女性,男女數量會趨于相同。由表2可知,1960—2023年,新加坡人口性別比從109逐漸下降至95,華人性別比從103下降至94,華人性別比在三大族群中最低。這一變化是由華人出生人口性別比與死亡人口性別比的差異引起的。在這一時期,華人出生人口性別比在103~110之間變動,而死亡人口性別比在113~148之間變動,兩者之間的差異使得華人群體中男性占比越來越低。以2020年為例,這一年華人男性出生人數為11440人,女性出生人數為10573人,出生人口性別比為108;男性死亡人數為9284人,女性死亡人數為7423人,死亡人口性別比為125。在這一年,華人男性自然增加2156人,而華人女性自然增加3150人,男性自然增加數量遠低于女性。因此,隨著時間的推移,新加坡華人女性數量逐漸超過男性且差值呈擴大趨勢,性別比不斷走低。

自1960年后,馬來人性別比也不斷下降,與華人呈現較為相似的變化特征。相比之下,印度人性別比雖一直高于其他族群,但其在過去60余年下降幅度最大,從1960年時195的高位下降至2023年的104,逐漸回歸正常水平。這與印度人較高的死亡人口性別比直接相關,如在1973年,其死亡人口性別比高達419,2000年和2020年這一數值也分別處于207和160的高位。與印度人相似,其他族群的死亡人口性別比也較高,1980年、2000年和2020年其死亡人口性別比分別為160、170和146,而出生人口性別比分別為107、112和105。受該因素影響,其他族群人口性別比下降速度較快,且低于三大族群。

3.方言結構:閩語系方言群體占半數左右

在2020年新加坡人口普查中,華人居民人口有300.68萬人,包括以下幾個主要的方言群:首先,閩南人占多數,有118.06萬人,占華人居民人口的39.26%;其次是潮州人,人數為58.40萬人,占19.42%;排第三位的是廣府人,人數為42.93萬人,占14.28%;第四是客家人,人數為25.92萬人,占8.62%;第五是海南人,人數為18.33人,占6.10%;此外,還有一些人數更少的方言群,如福州人、興化人、上海人和福清人等,分別占華人居民人口的1.98%、0.89%、0.75%和0.57%。其中,包含閩南話、福州話、興化話、福清話及海南話方言群體在內的閩語系華人,共占華人居民人口的半數左右。與國內漢語方言人口在地理上分布相對集中的情況不同,新加坡不同方言群的華人已經散居于城市的各個角落,由于缺少語言使用環境,華裔青少年不會聽、不會說漢語方言的趨勢越來越明顯,漢語方言的傳承面臨挑戰。

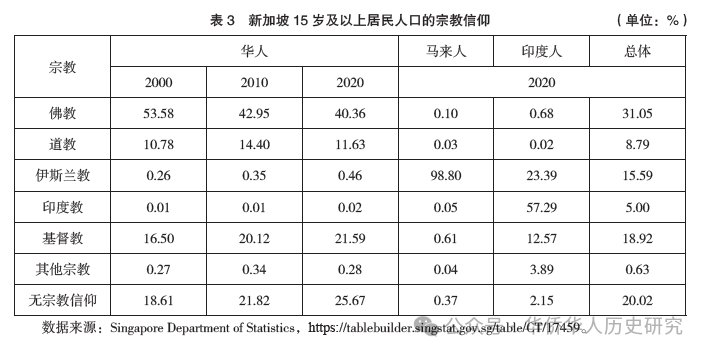

4.宗教結構:傳統宗教信仰者減少

新加坡人口普查數據中將宗教分為佛教、道教A、伊斯蘭教、印度教、錫克教、基督教B和其他宗教等類別。由表3可知,2000—2020年,15歲及以上華人居民人口的宗教信仰呈現三方面主要變化:一是信仰佛教的比例下降,從2000年的53.58%分別減少至2010年的42.95%和2020年的40.36%,中國傳統宗教在新加坡日漸衰落。二是信仰基督教的比例上升,從2000年的16.50%分別增加至2010年的20.12%和2020年的21.59%。相關研究顯示,基督教信仰比例的上升主要受西方文化和新加坡語言政策的影響。新加坡的通用語為英語,華人社會普遍重英語、輕母語,英語的思維和使用習慣使得華人更容易理解和認可基督教。三是無宗教信仰者增多,比例從2000年的18.61%增長至2020年的25.67%。盡管自2000年以來華人宗教信仰發生了一些變化,但佛教、基督教和道教依然是新加坡華人信仰人數最多的三大宗教。

除基督教外,新加坡的宗教信仰主要建立在民族基礎上。根據2020年的新加坡人口普查數據,在15歲及以上居民人口中,馬來人中有98.80%信仰伊斯蘭教,而印度人中有57.29%信仰印度教。從宗教的種族構成來看,在佛教和道教的信仰者中,分別有97.95%和99.72%為華人;伊斯蘭教的信仰者中,有82.03%為馬來人;在印度教的信仰者中,有99.05%為印度人。而基督教的信仰者則沒有呈現出宗教與種族的緊密聯系,作為新加坡幾大宗教中唯一來自西方的宗教,基督教信徒的種族構成較為多元。

二、新加坡華人人口變化的原因

人口變動,包括人口數量變動、人口比例變動以及年齡結構變動等,主要受移民因素和自然增長因素的影響。自20世紀80年來以來,新加坡開始大規模吸收外國移民。有學者對中國新移民的數量進行了估算,如劉宏認為,至2009年其人數約為35萬人;謝美華估算,自1990年中新建交至2009年,中國新移民總量可能在50萬~60萬人之間。但是,移民中有較大比例是由于新加坡勞動力短缺而進入各個經濟部門從事短期臨時工作的外國人,屬于非居民人口,因此,移民對華人居民人口數量及結構的變動影響相對較小。同時,由于缺乏詳細的華人移民數據,本文對這一因素不做過多分析。

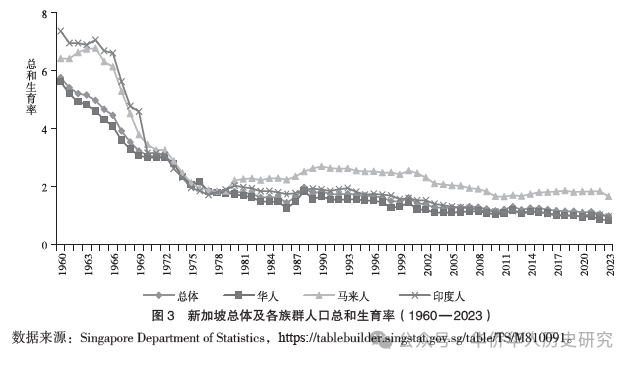

除移民因素外,人口年齡結構變化主要受既往出生率和死亡率的影響。自1960年以來,新加坡人口粗死亡率一直在4.3‰~6.3‰范圍內波動,保持較低水平,總人口及華人人口的變動主要由生育率引起,不同階段新加坡華人生育率的變動極大影響了其人口比例及年齡構成。由圖3可知,1960—2023年,新加坡華人的總和生育率大幅下降。1960年,華人總和生育率為5.62;此后,華人生育率快速下降至1977年的1.81,降低至更替水平以下;2000之后,華人總和生育率更是降低到1.3以下的極低水平;2023年,華人總和生育率僅為0.81,遠遠低于人口更替水平。

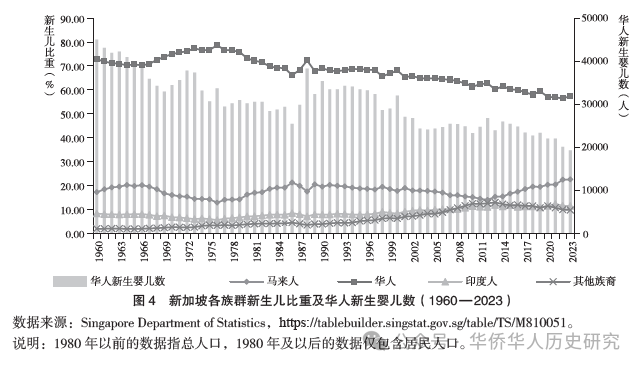

華人的低生育率也是自20世紀80年代以來其人口比例下降的主要原因之一。除個別年份外,華人在這一時期的總和生育率在三大族群中均為最低。如2000年,馬來人和印度人的總和生育率分別為2.54和1.59,而華人僅為1.43;2023年,馬來人和印度人的總和生育率分別為1.65和0.95,而華人僅為0.81。圖4更直觀地說明了低生育率對華人新生兒比重,進而對華人人口比例的影響。自20世紀80年代以來,華人新生兒比重整體呈下降態勢,從1980年的73.13%下降至2023年的57.42%。這一時期,華人新生兒比重均低于華人占總人口的比重,致使華人比例不斷下降。

生育是人口變化的源泉和基礎,生育水平決定人口發展的方向。本文將從人口轉變因素和生育政策因素入手,分析新加坡華人生育水平變化,進而影響華人比例和年齡結構變動的原因。

(一)人口轉變因素

隨著生育率轉變過程的推進,越來越多國家和地區的生育率降到更替水平以下,甚至處于極低生育水平。人口學家們先后提出了不同的假說和理論進行解釋,包括第二次人口轉變理論、進度效應理論以及低生育率陷阱假說等。其中,第二次人口轉變理論由荷蘭學者馮德卡(Van de Kaa)和比利時學者列思泰赫(Lesthaeghe)提出。他們將發生在19世紀到第二次世界大戰前的歐洲人口轉變稱為“第一次人口轉變”,發生在20世紀60年代后的人口轉變稱為“第二次人口轉變”。第二次人口轉變具有以下主要特征:第一,在婚姻方面,平均初婚年齡不斷提高,單身和婚前同居的人數大幅增加;第二,在生育方面,生育年齡不斷推遲,多方面因素導致生育率結構性、長期性的低于更替水平;第三,在社會方面,受教育程度的提高以及收入水平的增加使人們產生了更高層次的需求,人們不再一味地把生活重心放在孩子身上,家庭類型逐步轉向多元化。本文利用這一理論,從婚姻、生育和社會角度入手,分析新加坡華人生育率下降的原因。

1.結婚年齡推遲,在婚比例為三大族群最低

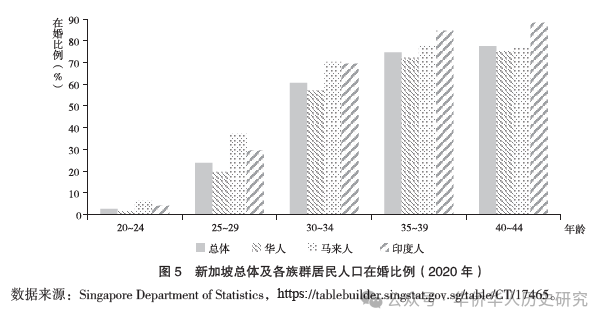

結婚年齡延遲不僅會直接導致生育年齡的推遲,還會顯著降低生育意愿,進而影響生育率。數據顯示,新加坡華人女性的結婚年齡不斷提高,結婚中位數年齡從1984年的24.7推遲至2023年的30.3。同時,華人女性的結婚年齡在三大族群中最高。如,在1990年時,華人、馬來人和印度人女性的結婚中位數年齡分別為25.9、24.4和25.0;2010年時,三大族群女性的結婚中位數年齡分別為28.7、27.1和27.7;2023年,馬來人和印度人女性的結婚中位數年齡分別為28.7和29.1,均低于華人的30.3。

除結婚年齡推遲外,新加坡華人的結婚人口比例在三大族群中也處于最低水平。2020年,以30~34歲年齡段為例,華人居民人口的在婚比例為57.15%,而馬來人和印度人分別為70.38%和69.51%,其他育齡階段人口也具有同樣特征,馬來人和印度人的在婚人口比例顯著高于華人。而從單身人口比例來看,2020年,25~29歲華人居民人口的單身比例為79.70%,高于馬來人的61.06%和69.26%;30~34歲華人居民人口的單身比例為41.09%,高于馬來人的25.71%和27.70%;35~39歲華人居民人口的單身比例為23.79%,高于馬來人的15.38%和10.92%(參見圖5)。華人結婚年齡的推遲以及分年齡組在婚人口比例的下降,導致女性在婚時間和生育時間縮短,生育率下降。

2.生育年齡推遲,已育比例為三大族群最低

生育年齡推遲導致的進度效應也是一些國家生育水平下降的重要原因。在生育率較低的背景下,新加坡女性的生育年齡也明顯推遲。數據顯示,1990年,新加坡女性居民人口初育中位數年齡為27.5;2000、2010和2020年分別為28.5、29.8和31;2023年進一步推遲至31.6。雖然在新加坡人口統計數據中沒未顯示華人初育年齡的具體數值,但低育齡期婦女的已育比例,也可以反映出華人生育年齡的推遲。2010年,在15~29歲有過婚姻經歷的低齡育齡婦女中,華人女性已育比例為46.54%;2020年,這一比例下降至42.59%。

分族群來看,2020年,在15~29歲有過婚姻經歷的低齡育齡婦女中,馬來人和印度人已育的比例為62.06%和48.14%,均高于華人;在30~34有過婚姻經歷的低齡育齡婦女中,華人、馬來人和印度人女性已育的比例分別為62.59%、77.88%和75.46%;在35~39歲有過婚姻經歷的低齡育齡婦女中,華人、馬來人和印度人女性已育的比例分別為81.51%、85.38%和92.09%。華人低年齡段婦女的已育比例在三大族群中為最低。

3.受教育水平提高,識字率在三大族群中提升最多

相關研究指出,經濟發展和社會發展都會對生育率產生影響。與經濟發展比較而言,生育率下降與社會發展的關系更為密切,生育行為的變化與教育水平、衛生醫療條件的發展以及貧困程度的減輕緊密相關。其中,女性受教育水平的改善是降低生育率的關鍵性因素。受教育程度的提高會從以下幾個方面降低生育率:第一,推遲結婚與生育年齡;第二,有利于提高避孕率;第三,女性有更多更好參加工作的機會,生育的機會成本上升;第四,女性更加注重孩子的質量,將更多的資源與收入花費在孩子的健康和教育方面。近年來,許多實證研究也證實了教育水平對生育的影響。如周曉蒙發現,成年父母的教育水平對家庭意愿生育數量具有顯著的負向影響;楊振宇和張程的研究表明,受教育年限每增加一年,男性和女性的生育數量分別下降2%和3%。

新加坡擁有完善的教育體系和世界領先的教育水平。在2018年由國際學生能力評估項目(PISA)評選的全球教育水平排名中,新加坡教育位列第一。從1980年至今,新加坡人口的受教育水平大幅提升。1980年,25歲及以上人口的平均受教育年限僅為4.7年;1990年提高至6.6年;2000年為8.6年;2010年為10.1年;2020年為11.3年;2023年為11.7年。新加坡女性的平均受教育年限也從1980年的3.7年提高至2023年的11.4年。此外,識字率也是衡量人口文化程度的指標之一,新加坡15歲及以上居民人口的識字率從1960年的52.6%提高至2020年的97.1%。其中,1960—1990年是人口識字率提升最快的階段,1990年時人口識字率為已達到89.1%。識字率的大幅提升主要源于女性識字率的提高。1960年時,15歲及以上女性居民人口的識字率僅有32.8%,而男性識字率為70.3%,遠高于女性;2020年,女性識字率已達到95.8%,與男性的98.5%相差不大。在三大族群中,華人的識字率提升最多,從1960年到1990年上升40%左右。受教育水平的快速提升,顯著降低了華人的生育率。

(二)生育政策因素

生育政策的調整,是新加坡華人人口變動的重要原因之一。自新加坡獨立以來,其生育政策主要經歷了兩個階段:抑制生育階段和鼓勵生育階段。

1.抑制生育階段(1965年—20世紀80年代初)

新加坡的國土面積相對較小。1965年獨立時,新加坡的總和生育率高達4.66,這使得新加坡面臨著巨大的挑戰,即如何在有限的土地上滿足不斷增長的人口需求。在該背景下,1966年,新加坡成立家庭計劃和人口委員會,采取了一系列立法、經濟、心理和醫療衛生等計劃措施,全力控制人口增長。相關措施包括:在心理方面,向已婚婦女提供家庭生育計劃咨詢和門診服務,宣傳小家庭利國利民;在立法方面,頒布墮胎法和自愿絕育法;在經濟方面,對少子家庭給予子女入學優先選擇學校、減免所得稅等優待,對生育三胎以上的家庭征收高額的所得稅,規定分娩費用隨子女數量增長而遞增;在醫療衛生方面,鼓勵公務人員做絕育手術等。

在政府的大力控制下,到1978年,僅十幾年間,新加坡的總和生育率便快速下降至1.79。分族群來看,華人的總和生育率從1965年的4.31下降至1978年的1.78,馬來人的總和生育率從6.31下降至1.83,印度人的總和生育率則從6.69下降至1.79。因此,在這一時期,馬來人和印度人的總和生育率比華人下降速度更快、幅度更大,這也是華人比例小幅回升的因素之一。由于生育率的走低,使得華人少兒人口的比重快速下降,從1965年的43.56%下降至1978年的28.71%。

2.鼓勵生育階段(20世紀80年代中后期至今)

20世紀70年代后期,新加坡的總和生育率已下降至更替水平以下。到1983年,新加坡的總和生育率已下降至1.61,華人的總和生育率更是降到1.47,遠低于更替水平。新加坡政府開始意識到低生育率對人口發展帶來的負面影響,因此,1984年時,新加坡政府推行了鼓勵高學歷家庭多生的政策,如高學歷女性生育子女可減免稅款,第一胎減免5%,第二胎減免10%,第三胎減免15%,其他人則繼續實行計劃生育政策。這一優生政策只針對高學歷女性,整體效果并不明顯。1986年時,新加坡總和生育率僅為1.43。

為了抑制生育率快速下降,1987年,新加坡政府開始全面推行積極的生育政策,鼓勵家庭生育3個或3個以上的孩子。相關措施包括:給生育三個及以上孩子的家庭提供退稅激勵,2004年開始生育前兩胎也給予退稅激勵;設立兒童發展賬戶和新生兒保健儲蓄補助金,發放幼兒津貼,且金額不斷提高;為購買婚用住房的年輕人發放住房補貼;設立育兒優先配屋計劃和育兒短期住屋計劃;在產假方面,推行強制性產假與非強制性產假結合的制度;積極推行嬰兒托管服務,建立遍布全城的嬰兒托管中心,提供優質、便捷的育嬰服務。近年來,新加坡政府更是不斷加大補貼力度,如2023年的財政預算案宣布,2月14日及以后出生的嬰兒,可獲得3000新元的嬰兒花紅現金獎勵,新加坡夫妻生育前兩胎獲得的現金獎勵提高到1.1萬新元;如果生育第三個及以上的孩子,獲得的花紅則增加到1.3萬新元。

盡管出臺了多種鼓勵政策,但新加坡的生育水平變化并沒有達到預期效果。新加坡的總和生育率僅在1987—1990年有小幅提升,此后便開始下降。其中,華人的總和生育率從1986年的1.25短暫提升至1988年的1.84,1989—1996年保持在1.5以上,自1997年開始又快速下跌。由圖4可知,1988—1997年,華人新生嬰兒數保持在3.2萬以上的較高水平,此后便開始下滑。相比之下,政策實施后,馬來人的生育水平有較明顯的提升,在21世紀之前,都保持在2.5左右的較高水平。印度人的總和生育率則從1986年的1.73增長至1993年的1.94,后又緩慢下跌。在三大族群中,鼓勵生育政策對華人生育水平的作用最不明顯。

綜上所述,生育率的變化是新加坡華人比例及人口結構變化的主要原因,而生育水平的變化又受人口轉變因素及生育政策等因素的影響。需要指出的是,生育水平變化的原因較為復雜,新加坡華人生育水平的下降也受諸多其他因素的影響,如較高的生活成本、高額的教育支出以及工作與家庭的沖突等等。

三、余論

本文利用新加坡統計局公布的人口統計數據,梳理了1960年以來新加坡華人的人口數量、比例及結構變化情況,并分析了華人人口變化的原因。研究發現,自20世紀60年代以來,新加坡華人人口緩慢增長,但人口比例自20世紀80年代以來呈下降態勢,且年齡結構呈現少子化和快速老齡化趨勢;當前新加坡華人已進入超少子化狀態,且即將進入超老齡化狀態。除移民因素外,低生育水平是華人人口比例下降的重要原因;生育率的走低和預期壽命的提高是華人人口結構變動的主要原因。近年來,世界多個國家和地區經歷了相似的人口發展過程,也面臨著相同的人口問題,如少子化和老齡化等。但是,由于人口轉變的時間起點、人口政策以及影響人口變化的社會經濟文化因素等各不相同,各國的人口發展呈現出了不同的演變進程。在一個國家內部,由于具有不同的文化、經濟水平以及生育觀念等特征,不同族裔之間的人口發展也存在差異。相比之下,新加坡華人的生育水平比馬來人和印度人更低,少子化和老齡化進程也比馬來人和印度人更快。2023年,華人的人口比例已降至1960年以來的最低水平,這對新加坡獨立以來華人約占總人口75%左右的多元種族結構帶來新的變數。未來,新加坡華人的人口發展特征值得我們持續關注。本文存在兩方面不足之處:一是新加坡人口由居民人口和非居民人口兩部分組成,基于數據的可得性,本文分析的新加坡華人人口主要為居民人口,而對于非居民人口的發展特征沒有進行探究。二是移民政策是新加坡人口政策的重要組成部分,而本文未能進行考察。自20世紀60年代以來,新加坡的移民政策也進行了多次調整,在不同時期,移民的數量、族群結構、年齡結構和性別結構等都發生了不同的變化,對新加坡華人的人口發展也會產生不同影響。但是,由于新加坡政府沒有發布關于新移民的相關信息,因此移民對華人人口發展的影響也無從考察。希望以后挖掘出更多數據后,能夠對兩方面問題進行補充和完善。

摘自:于丹:《新加坡華人人口發展特征探析(1960—2023)》,《華僑華人歷史研究》2024年第3期。注釋從略,如有需要請參見原文。